Об убийстве царской семьи Николай Соколов писал: "Я отнюдь не претендую на то, что мне известны все факты и через них вся истина. Но до сего времени она мне известна более, чем кому-либо".

Следователь был не совсем объективен. Существовал еще один человек, который знал не меньше его – цареубийца Яков Юровский.

Юровский. Истинный сын революции

Будущий цареубийца родился 19 июня 1878 года в городе Кинске Томской губернии в семье швеи и стекольщика. И звался изначально не Яковом Михайловичем, а Янкелем Хаимовичем.

Восьмой по счету из десяти детей, трудится он начал с семилетнего возраста, исхитрившись при этом закончить два класса школы при местной синагоге.

Яков Юровский со своей женой. 1916 год

В 13 лет еврейский подросток видел, как торжественно встречали в Томске, следовавшего из Владивостока в Петербург наследника престола, будущего Николая II. Кто б знал, как они встретятся снова…

Поработав "мальчиком на побегушках", Янкель освоил профессию часовщика и перебрался в Тобольск. Здесь у него закрутился роман с замужней Маней Янкелевой, супруг которой отбывал срок за какую-то уголовщину. Вскоре и сам Юровский попал в острог за "непредумышленное убийство".

Отсидев два года, он вышел на свободу как раз с наступлением ХХ века, и на невесть откуда появившиеся деньги открыл собственный галантерейный магазин в Ново-Николаевске.

Теперь Юровский решил жениться на возлюбленной, что, разумеется, было в штыки воспринято местной еврейской общиной. С вопросом "Как быть?" он отправил письмо Льву Толстому, которого многие воспринимали как высший духовный авторитет и совесть нации.

Классик ответил, и, следуя его совету, влюбленные просто сменили веру, перейдя в лютеранство. Причем, чтобы не ловить проклятий на свою голову, соответствующую процедуру они оформили в Берлине, после чего вернулись в Россию.Продав галантерейную лавку, лютеранин-неофит открыл часовую мастерскую в Томске и попутно приобщился к еще одной "религии" – большевизму. О своих заслугах в автобиографии писал так: "Примерно до 1908–9 года у меня была конспиративная квартира, жили нелегально, бежавши из ссылки, готовил печати для организаций, хранил литературу, готовил паспорта, работал в обществе взаимопомощи ремесленникам, работал среди ремесленных рабочих, принимая участие в организации стачек ремесленных рабочих.

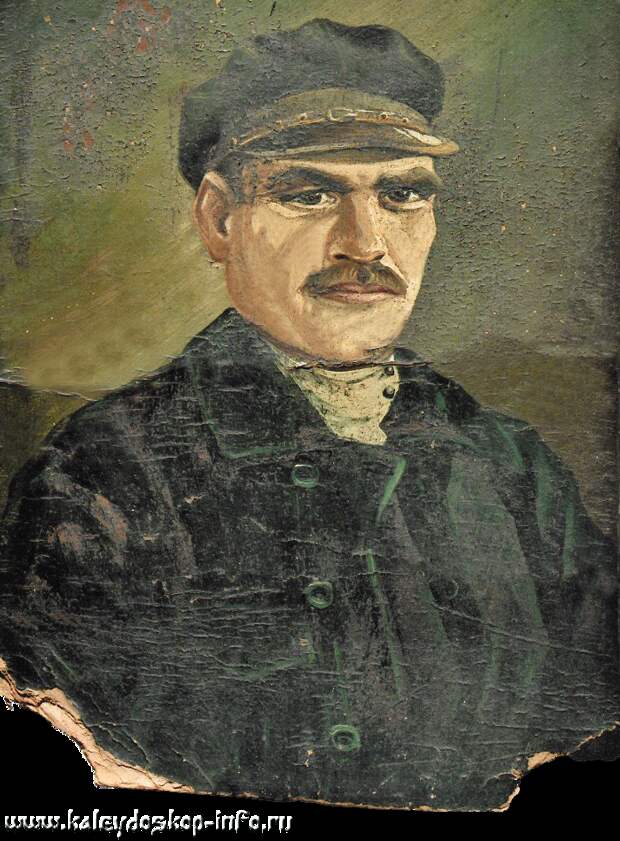

Ранее неизвестная работа Казимира Малевича, предположительно изображающая Якова Юровского

После провала нелегальной типографии, когда все развалилось, я продолжал до ареста в 1912 году вести работу среди ремесленных рабочих". Месяц сидел в тюрьме, после чего получил предписание о высылке с запрещением проживать в 64 городских центрах.

Местом дальнейшего проживания Юровский выбрал Екатеринбург, где, с началом Первой мировой войны, пристроился на теплое место военного фельдшера. Времени у него было столько, что он даже занимался спекуляциями, но после падения самодержавия переключился на политику.

С победой большевиков, Юровский становится важной в масштабах Уральской области фигурой, совмещая должности председателя Следственной Комиссии областного ревтрибунала, члена областной коллегии ЧК, а с 4 июля 1918 года еще и коменданта Дома особого назначения (ДОН) – так назывался дом купца Ипатьева в котором содержалась семья свергнутого императора.

"Лавры" цареубийцы

Из сопоставления показаний и воспоминаний участников и очевидцев событий, видно, что именно Юровский был организатором расстрела, непосредственно командовал расстрельной командой, произвел, скажем так, самые важные выстрелы, а потом руководил сокрытием следов преступлений. Правда, был в хронике убийства момент, когда Юровского, похоже, все-таки "обскакали"...

Дом Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года была растреляна царская семья

Дом Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года была растреляна царская семьяИтак, обреченная царская семья с приближенными спускается в подвал, где им, якобы, должны огласить нечто важное. Расстрельная команда, возглавляемая Юровским, помимо него включает еще 8-9 человек, причем практически все кроме ее командира-еврея и латыша Цельмса – русские, из пролетариев (правда, согласно альтернативным версиям, расправу производили то ли латыши, то ли бывшие австро-венгерские военнопленные, но доказательная база в этих версиях хромает).

Жертвы выстраиваются вдоль стены, по просьбе Александры Федоровны приносят два стула.

Юровский делает шаг вперед и произносит: "Николай Александрович, Ваши родственники старались Вас спасти, но этого им не пришлось. И мы принуждены Вас сами расстрелять". Фразы звучат коряво, но передают малограмотность и нервное состояние говорившего.

Николай II вроде бы сказал: "Вы не ведаете, что творите", но, скорее всего, успел только переспросить: "Что?". Юровский в упор произвел в государя первый выстрел, после чего огонь открыли и другие члены расстрельной команды.

Впрочем, анализ свидетельств, позволяет предположить, что первым в царя выстрелил член областной коллегии ЧК Михаил Медведев, видимо решивший перехватить у Юровского "лавры".

Сам Юровский, рассказывая об этом ключевом моменте, на редкость лаконичен: "Первым выстрелил я и наповал убил Николая". Зато Медведев подробно рассказывал, что именно он выстрелил первым из своего "браунинга", стрелял конкретно в царя и всадил в него потом еще четыре пули: "На моем пятом выстреле Николай II валится снопом на спину".

Осознание исторической значимости учиняемой бойни вызывало у палачей нечто вроде служебного рвения. В результате стрельбы Юровский получил легкое ранение руки, а его соперник по славе Медведев – шеи. Сами убийцы настаивали, что пострадали от пуль, рикошетивших в тесном подвале, но, скорее всего, их подстрелил примчавшийся с чердака чекист Кабанов. Ему было приказано сидеть у "максима" и без предупреждения открывать огонь по любому, кто, заслышав стрельбу, рискнет высунуться на площадь. Но Кабанов самовольно оставил свой пост, чтобы поучаствовать в расправе. И, оказавшись дальше других от "мишеней", едва не подстрелил своих товарищей.

Юровский, впрочем, эту и другие "технические накладки", предпочел скрыть, понимая, что любой промах подчиненного, по сути - промах его начальника.

Но в последнем акте трагедии он действительно выступил во всем "блеске", добив то ли одним, то ли двумя выстрелами в голову, лежащего на полу цесаревича Алексея.

Потом была растянувшаяся почти надвое суток возня с трупами и последовавший 19 июля 1918 года отъезд Юровского в Москву, якобы с документами, подтверждающими существование опаснейшего заговора по освобождению царского семейства из заключения. Впрочем, документы оказались настолько не убедительными, что больше к ним не обращались.

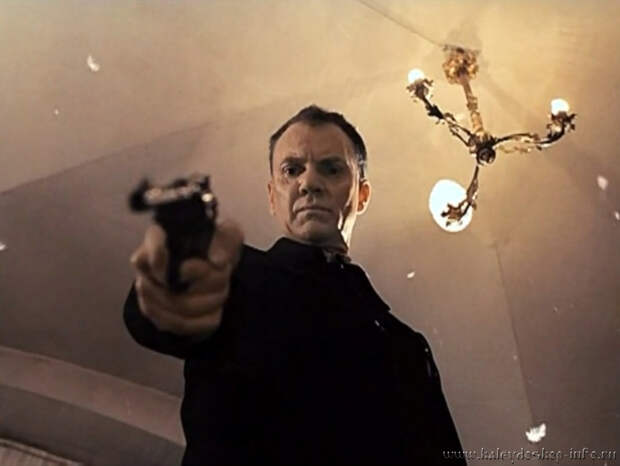

Малькольм Макдауэлл в роли Юровского в фильме «Цареубийца» (1991)

Кроме того, считается, что именно Юровский доставил в Москву принадлежавшие царице и царевнам драгоценности, хотя, когда именно это произошло не ясно. Факт только, что драгоценности действительно существовали и непосредственно после расстрела, Яков Михайлович изымал их у подчиненных: каждый пытался умыкнуть, кто перстенек, кто колечко "на память".

Сам Юровский в таких "памятках" не нуждался. Для него "цареубийство" действительно было звездным часом, но его стремление похвастать своим "подвигом" никогда не поощрялось. Ведь, признав факт "казни" Николая II, Советское правительство отрицало истребление царской семьи, которая, якобы, была переправлена "в надежное место".

Занявшие 25 июля 1918 года Екатеринбург белые были заинтересованы в том, чтобы как можно скорее выяснить правду, поручив следствие лучшему из имевшихся в их распоряжении специалистов.

Соколов. Неудобный правдолюбец

Николай Алексеевич Соколов родился 21 мая 1882 года в купеческой семье в городе Мокшане Пензенской губернии. В губернском центре он окончил гимназию, после чего поступил на юридический факультет Харьковского университета. Получив в 1907 году диплом, стал судебным следователем Краснослободского участка родного Мокшанского уезда.

Николай Соколов

Раскрыв несколько непростых дел, в 1914 году дослужился до чина надворного советника, что соответствовало армейскому подполковнику.

Работа была главным делом его жизни: в ней он реализовывал себя целиком, что зачастую не только удивляло, но и раздражало, тех, кто с ним сталкивался. Один из знакомых Соколова характеризовал его следующим образом: "Среднего роста, худощавый, даже просто худой, сутулый, с нервно двигавшимися руками и нервным, постоянным прикусыванием усов. Отличительной приметой его был вставной стеклянный глаз и некоторое кошение другого, что производило впечатление, что он всегда смотрит несколько в сторону. Первое впечатление неприятное. Как человек самолюбивый и фанатик своей профессии, он нередко проявлял вспыльчивость, горячность и подозрительность к другим людям Экспансивный, страстный, он отдавался всякому делу всей душой, всем существом".

Фанатик своей профессии, Соколов, однако, никогда не проявлял чрезмерной суровости к подследственным и строго следовал букве закона.

После Октябрьской революции, оставив службу, он переоделся крестьянином, решив через Сызрань и Уфу пробираться к белым.

В одной из деревень Николай Алексеевич наткнулся на мужика, которого тремя годами ранее упек на каторгу, изобличив в ограблении и убийстве. Мужик, однако, следователя не сдал, привел в избу, накормил, устроил на ночлег, а на прощание протянул свой головной убор: "На, возьми вот, твоя шапка уж больно хороша, догадаются".

Добравшись до белых, Соколов получил должность следователя по особо важным делам Омского окружного суда.

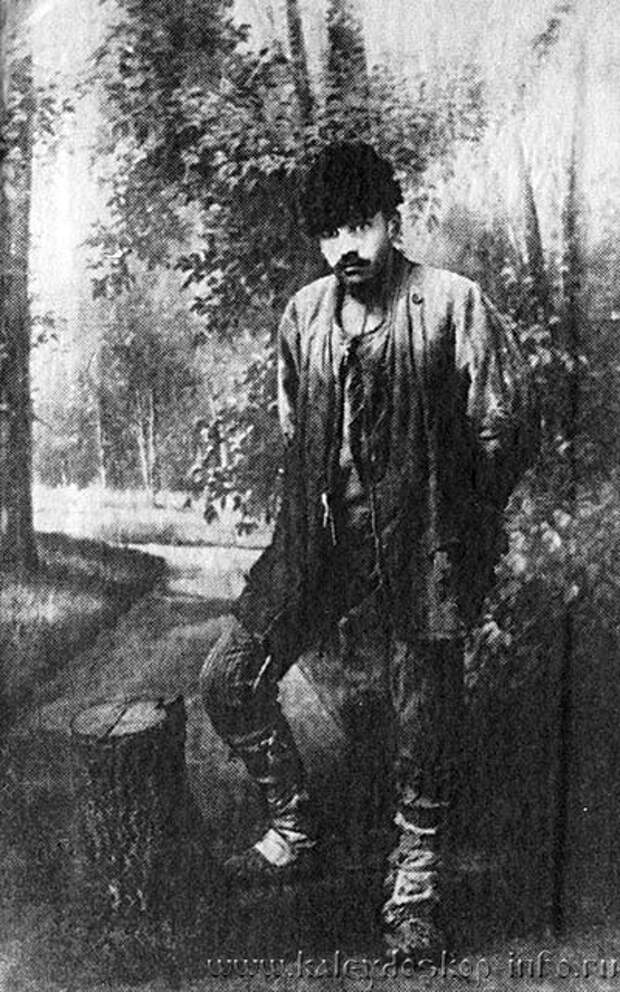

Николай Соколов в крестьянской одежде. 1918 год

Между тем, в Екатеринбурге выяснением судьбы царской семьи уже занималась специальная следственная группа под руководством следователя по важнейшим делам Наметкина и начальника екатеринбургского уголовного розыска Кирсты.

Толчком для ее создания стали найденные крестьянами в районе Ганиной Ямы, возле одной из заброшенных шахт обгорелые вещи, включая крест с драгоценными камнями.

Наметкиным и Кирстой были изучены окрестности Ганиной Ямы, осмотрен Ипатьевский дом, опрошено довольно значительное число свидетелей, но, по сути, следствие буксовало на месте.

В представленных Колчаку промежуточных выводах не содержалось главного – железобетонных доказательств того, что не только бывший император, но и члены его семьи были уничтожены большевиками.

Таких доказательств не удалось добыть даже, когда Кирста отправился в недавно взятую белыми Пермь, опрашивать арестованного там участника расстрела Павла Медведева. Тот факт расстрела подтвердил, а потом как-то внезапно скончался в тюремной больнице.

В какой-то момент у Колчака сложилось впечатление, что Кирста саботирует расследование, уводя его в сторону версий о якобы спасшихся и даже бежавших царевнах и наследнике. И в январе 1919 года руководство следственной группой было поручено Соколову, а курирование ее работы – генералу Михаилу Дитерихсу.

Соколов взялся за дело со всей присущей ему энергией. Он снова и очень тщательно осмотрел Ипатьевский дом, несмотря на противодействие квартировавших в нем чехословаков. Опросил всех находящихся в зоне досягаемости свидетелей. Тщательно восстановил маршрут перевозивших трупы машин. Произвел ряд раскопок в районе предполагаемых захоронений.

Михаил Дитерихс

Собранных Соколовым доказательств хватало для того, чтобы любой не ангажированный суд вынес вердикт о том, что жестокое убийство царской семьи действительно имело место и было осуществлено по решению возглавляемого большевиками Уральского областного совета.

Правда, не было трупов (только палец "мужчины среднего возраста"), однако имеющиеся материалы подтверждали, что тела жертв были расчленены и сожжены при помощи керосина, а обугленные останки уничтожены серной кислотой "до пепла". Вопрос о том, был ли Соколов прав в этом пункте и сегодня висит в воздухе.

Так или иначе, доказательств вполне хватало для организации резонансного процесса, с выставлением большевиков извергами, убивающими детей, причем детей венценосных, приходящихся, в той или иной степени, родственниками, представителям всех царствующих домов Европы.

Однако ситуация на фронтах и геополитическая конъюнктура уже изменились неприятным для белогвардейцев образом. Осенью 1919 года колчаковский фронт рухнул и десятки тысяч беженцев устремились кто на Дальний Восток, а кто и вовсе за границу. На западе же начали задумываться над тем, что, может быть, придется выстраивать отношения с большевиками.

В марте 1920 года Соколов с архивом и вещдоками добрался до Харбина, где обратился к британскому консулу с просьбой помочь в переправке этих материалов в Европу. Консул помочь согласился, но, отправив запрос в Лондон, получил грозный окрик – держаться от Соколова подальше. Вывезти материалы удалось благодаря помощи французского генерала Жанена. Правда, из 50 ящиков материалов до Парижа удалось довезти только 29.

Главное дело жизни

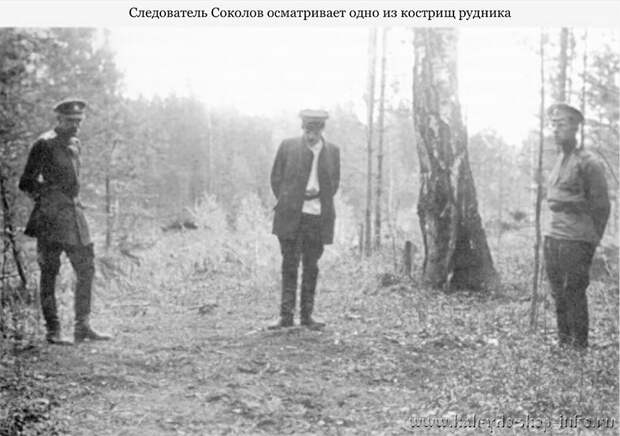

Соколов в окрестностях Ганиной Ямы

Во Франции, общаясь с эмигрантами, Соколов продолжал пополнять свой архив новыми материалами и старался донести правду о преступлении до западной общественности.

К числу самых впечатляющих улик относилась расшифрованная им телеграмма, отправленная сразу после цареубийства в Москву одним из руководителей Уральского облсовета Белобородовым: "Передаите Свердлову, что все семеиство постигла та же участь, что и главу. Оффициально семия погибнет при евакуации" (текст был умышленно напичкан орфографическими ошибками, чтобы затруднить дешифровку).

С таким "козырем" было проще доказывать, что большевики сознательно лгут относительно судьбы царской семьи мировой общественности. И вообще, свою задачу Соколов по-прежнему видел в том, чтобы организовать по делу об убийстве судебный процесс, сгруппировав самые убойный материалы в восемь томов уголовного дела. Большую помощь ему оказывал английский журналист Роберт Вильтон, с которым они познакомились еще в Екатеринбурге в 1919-м. Финансовую поддержку оказывал состоятельный аристократ-эмигрант Николай Орлов, занимавший видное положение в масонской иерархии. Впрочем, возможно, что Орлов работал на те западные круги, которые были настроены на сотрудничество с Кремлем и вовсе не желали, чтобы Соколов вызвал ажиотаж вокруг екатеринбургской трагедии.

В 1921 году большевики приоткрыли часть правды в статье Михаила Быкова "Последние дни последнего царя", вышедшей в сборнике "Рабочая революция на Урале". Своего рода это была разведка боем, с целью понять насколько жуткие подробности известны Соколову, и Николай Алексеевич, видимо, это почувствовал. Во всяком случае, в собственной книге, вышедшей в 1924 году он, чтобы заранее не настроить против себя "прогрессивную общественность", воздержался от обнародования всего, что могло быть истолковано как антисемитизм.

Соколов и члены его группы при осмотре места предполагаемого уничтожения трупов

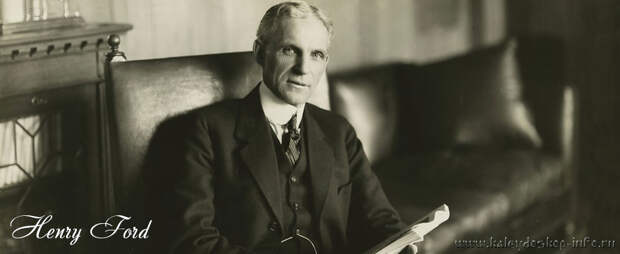

Эти неопубликованные материалы заинтересовали американского магната Генри Форда, который отметился громкими антисемитскими высказываниями и судился с одним из тайных спонсоров большевистской революции банкиром евреем Якобом Шиффом.

"Автомобильный король" даже оплатил поездку Соколова в Америку и лично ознакомился с собранными им материалами, которые, видимо, собирался задействовать против Шиффа. А потом посоветовал Николаю Алексеевичу не возвращаться обратно в Европу, где ему "грозит серьезная опасность". Но Соколов вернулся.

23 ноября 1924 года он был найден мертвым в садике возле своего дома. По официальной версии смерть наступила в результате разрыва сердца. Через два месяца так же внезапно умер и Роберт Вильтон.

Подготовленная Соколовым книга "Убийство царской семьи" вышла в 1925 году с очень серьезными купюрами. Форд предпочел уладить конфликт с Шиффом в досудебном порядке.

На могиле Николая Алексеевича во французском городке Сальбири выбиты слова из Псалтири: "Правда Твоя – правда вовеки!" Вот только правда не всегда торжествует…

Генри Форд

Генри ФордЖизнь Юровского внешне сложилась благополучно. После разгрома колчаковцев, он служил председателем Уральской губернской ЧК, а в 1921 году был направлен в Гохран, чистить его от расхитителей.

Потом его карьера медленно, но верно пошла под уклон - председатель торгового отдела валютного управления наркомата иностранных дел, заместитель директора завода "Красный богатырь", директор Политехнического музея.

Сталин подгребал под себя власть, плавно менял номенклатуру, а Юровский был не его человеком.

С другой стороны, Яков Михайлович понимал, что статус "убийцы царя" служит для него своего рода охранной грамотой, и старался, чтобы о его заслугах не забывали.

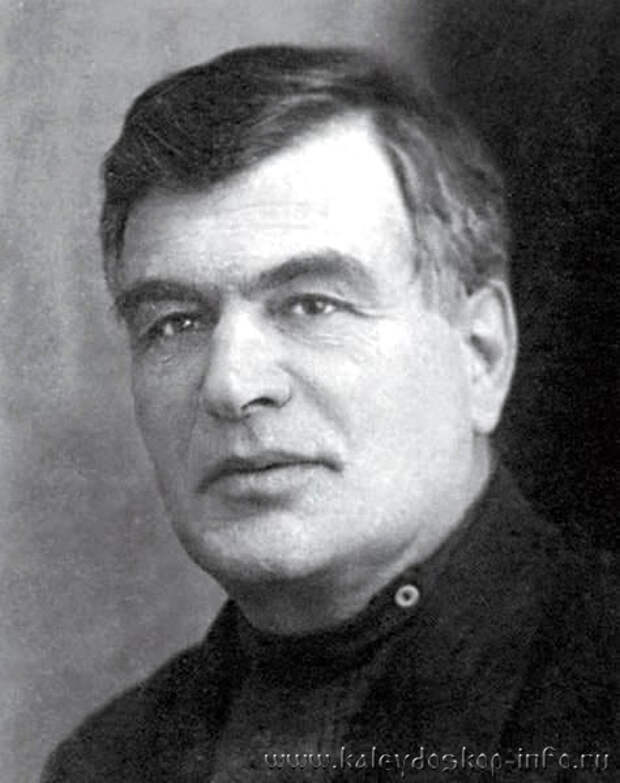

Яков Юровский в начале 1930-х годов

В 1934 году на встрече в Свердловске со старыми большевиками он, вспоминая об Ипатьевском доме, заявил: "Молодое поколение нас может не понять. Могут упрекнуть, что мы убили девочек, убили наследника-мальчика. Но к сегодняшнему дню девочки-мальчики выросли бы… в кого?"

Вопрос, конечно, риторический. Понятно, что останься царевны и цесаревич в живых Советскую власть они бы не обрушили. Но Юровскому, конечно, хотелось выглядеть безукоризненно как с идейно-политической, так и с моральной точки зрения. Возможно, какие-то зачатки совести у него были, да и двенадцатиперстная кишка мучила, напоминая о вечности. Она-то в 1938 году его и доконала.

В Гражданской войне традиционное противостояние следователя и убийцы наполнилось новым смыслом. Как видно на примере Юровского, убийца воспринимался уже не преступником, а героем, прокладывающим обществу дорогу в светлое будущее. Следователь же представлял проигравшую сторону, и видел свою задачу в том, чтобы узнать и донести до людей правду. Даже не для торжества уже мертвого "закона", а в назидание будущим поколениям.